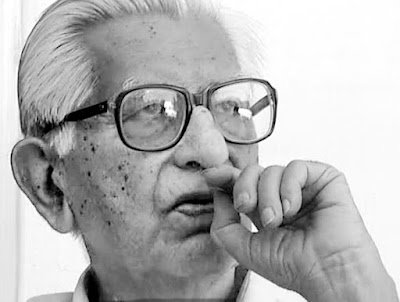

चंडीगढ़ के सर्वाधिक सक्रिय लेखक, समीक्षक एवं रंगकर्मी प्रो. वीरेंद्र मेहंदीरत्ता, १९३७ में रावलपिंडी (अब पाकिस्तान) के समीप एक कस्बे में जन्मे थे। चंडीगढ़ की स्थापना के साथ ही १९५३ में इस शहर में प्रवेश कर चुके डॉ. मेहंदीरत्ता अब तक सृजनात्मक सक्रियता बनाए हुए हैं। वह इस नगर के शैक्षणिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक विकास के वह प्रथम साक्षी हैं। उनकी कुछ अपनी धारणाएं इस प्रकार हैं-

‘किसी भी भवन को सुंदर रूप देने के लिए गुंबदों, मीनारों तथा नक्काशी की मदद ली जाती थी। दीवारों छतों पर सदा बने रहने वाले रंगों से चित्र बनाए जाते। पत्थरों पर नक्काशी और दीवारों के चित्र भव्यता को नया रूप देते हैं। किंतु चंडीगढ़ में सादगी में सुंदरता की तलाश रही है। विशाल और भव्य भवनों के लिए गुंबद, मीनार और महराबें जरूरी होती थी। नईकला में नई प्रोद्यौगिकी तथा भवन निर्माण के नए प्रसाधनों के सहयोग से भव्यता के प्रतिमानों को बदलने की कोशिश है। भव्यता, विशालता, ऊंचाई के साथ आधी छतरी, विशाल-आधी छतरी दिखेगी। इसे ही ‘केनोपी’ कहा जाता है।

एक ज़माने में बड़ी रिहायशी कोठियों में ऊंची छतें तथा चारों और बरामदे हुआ करते थे ताकि गर्मियों के दिनों में बड़े अफसरों, नवाबों, राजा-महाराजाओं तथा सामंतों को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। किंतु कार्बूजिए ने अशिकांश भवनों की दिशाएं ऐसी रखी कि वहां सर्दियों में धूप कमरे के भीतर तक जाए और गर्मियों के लिए चौखाने निर्मित किए जो धूप को भीतर न जाने दें। अब गर्मी से बचने की सुविधा किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर जन सामान्य के लिए होने लगी है। समता की इस दृष्टि ने भी शहर को आकर्षक बनाया। इस शहर के लिए खुले हाथ का प्रतीक चिह्न बनाया गया। सेक्रेटेरिएट तथा हाईकोर्ट के पास शिवालिक की पहाडिय़ों की पृष्ठभूमि में इस प्रतीक चिह्न को स्थापित किया गया है। यह आरसीसी भवन निर्माण की नई प्रोद्यौगिकी का कमाल है कि ऐसा खूबसूरत प्रतीक चिह्न यहां स्थापित किया जा सका है। खुले हाथ के इस स्वागती प्रतीक चिह्न के अनेक अर्थ, छवियां हैं जो इस शहर को विशाल हृदय वाला खूबसूरत शहर बनाती हैं। इस शहर में जो भी अपना चाहे, उसका स्वागत है। रोज़ी रोटी के लिए हरियाणा, हिमाचल, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, कहां-कहां से लोग नहीं आए। कुछ लोग तो यहां बस गए। अनेक प्रदेशों ने यहां अपने निवासियों की सुविधा के लिए भवन भी निर्मित किए। जैसे महाराष्ट्र भवन, हिमाचल भवन, गढ़वाल भवन आदि।’

१९५३ में मैं चंडीगढ़ में लेक्चरर नियुक्त होकर आया। तब गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर-२३ में आज के सीनियर मॉडल हायर सेकंडरी के भवन में था। सच तो ये है कि यह भवन ही शैक्षणिक केंद्र था, क्योंकि इसी भवन के एक हिस्से में बीएड कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ एजूकेशन था। सेक्टर १७ में एस्टेट ऑफिस के पास सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी की शुरुआत इसी स्कूल की तीसरी मंजिल से हुई। शुरुआती किताबें यहीं खरीदी गई। तीसरी मंजिल पर होने से दोनों कॉलेजों के शोर से यहां पर मुक्ति थी। यहां इत्मीनान से आप अपनी पसंद की किताब निकालकर पढ़ सकते थे। इस लाइब्रेरी में प्रवेश से पहले लाइब्रेरियन का मुस्कान के साथ स्वागत करना आज भी याद है।

उन दिनों चंडीगढ़ में बरसाती नालों पर पुल नहीं बने हुए थे। सेक्टर-२३ के कॉलेजीय भवन के पास ही एक बरसाती नाला था। उस पर तब तक पुल नहीं बना था। अर्से तक जुलाई अगस्त के बरसाती दिनों कॉलेज पहुंचने के लिए इस नाले के पार जाना होता था। मुझे याद है कई बार हम साइकिल उठाकर नाले को पार करते थे। आज जब कभी उस पुल से गुजरता हूं तो वो दिन याद आ जाते हैं। सन् १९५० के शुरुआती चार पांच सालों में कैपिटल प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों, ऑॢकटेक्ट्स व दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तेज़ी से भवनों का निर्माण हुआ। इन भवनों को तेरह श्रेणियों में बांटा गया। सेक्टर २२ में ज्यादातर मकान ९ व १० श्रेणी के बने थे। सेक्टर २३ में ११ व १३ के थे। कुछ मकान ८ व ९ श्रेणी के भी थे। इससे ऊपर की श्रेणी वाले मकान प्राय: सेक्टर १६ में बने थे।, बाकी ज़मीन प्राइवेट मकानों के लिए छोड़ी गई थी। वैसे सेक्टर २२ व २३ में भी निजी मकानों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी गई थी।’

पुराने दिनों को याद करते हुए डॉ. मेहंदीरत्ता बताते हैं… तो ये शहर नक्शों से निकलकर अपने वजूद में आने लगा था। धीरे-धीरे सरकारी भवन बन रहे थे। अभी सेक्टरों को बांटने वाली सडक़ें नहीं बनी थीं। नगला गांव के नाम से ही हमारी जगह की पहचान थी, जो आज के सेक्टर १९ और २७ की जगह था। सेक्टर १९ में ही ‘कैपिटल प्रोजेक्ट’ और ‘आर्कीटेक्ट ऑफिस’ था। शायद आज आश्चर्य की बात लगे लेकिन तब अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए कोई बस नहीं थी। रोपड़ जाने वाली बस ही नगला के बस स्टेंड पर रुकती थी। चंडीगढ़ की सवारियां उसी में आती थीं। यह बस अड्डा अब सेक्टर २७ में है। शायद इस सेक्टर के टैक्सी स्टेंड को आज भी नगला स्टेंड कहा जाता है।

उन दिनों रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान के लिए एक छोटी सी मार्केट भी बनी थी। यह कैपिटल प्रोजेक्ट के साथ वाली जमीन पर थी। यहां एक किरयाने की, एक हलवाई, एक कपड़े और एक बिजली के सामान की दुकान थी। इन दुकानों में बिजली वाली दुकान के मालिक रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। वह एक अच्छे सेल्समैन का आदर्श रूप था। आप उसकी दुकान पर चले जाएं तो बिना कुछ खरीदे वापिस नहीं आ सकते थे। अब उसके बच्चों ने सेक्टर १७ में आरसीएस मतलब रामचंद संज़ नाम से कपड़े की दुकान खोल रखी है।

एक दोस्त प्रोफेसर नरेंद्र ओबराय मज़ाक में मुझे चंडीगढ़ का आदिवासी का करता था। अब लगता है वह मज़ाक नहीं, सच ही था। चंडीगढ़ से मेरा संबंध उस समय से है जब यह महज नक्शों में ही था।

मैं उन दिनों लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में बीए कर रहा था। मेरे बड़े भाई महिंदर राज कैपिटल प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा के साथ काम करते थे। तब कैपिटल प्रोजेक्ट का दफ्तर चंडीमंदिर के पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस में था। जो कि अम्बाला-शिमला रोड पर बना था। छुट्टियों में मैं यहीं अपने भाई के पास आया करता था। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि यहां एक नया शहर बनाने की योजना है। और इसके लिए पूर्वी पंजाब में जगह तय की गई है। शहर निर्माण के लिए कार्बूजिए नाम के आर्किटेक्ट का फैसला भी हो चुका था। रेस्ट हाउस के एक कमरे में भाई का निवास था और शायद दो कमरों में दफ्तर। मैंने तब ये साइट देखी जिस पर आज चंडीगढ़ आबाद है।

यादों के झरोखे में दूसरी तस्वीर उभरती है १९५३ की। जब मैं एमए करके चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ। तब भाई साहब नगला नाम के गांव में तम्बुओं में रहने लगे थे। यही गांव अब सेक्टर १९ का हिस्सा है। यहीं आॢकटेक्ट का दफ्तर बना जो अब म्यूजियम है। सन् १९५३ से १९५५ तक भाई ‘स्ट्रक्चरल डिजाइन’ के दफ्तर में सेक्रेटेरिएट तथा हाईकोर्ट का डिजाइन करते रहे और मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा।

सदियों से नए शहर भी आबाद होते रहे और भवन भी एक से एक खूबसूरत बनते रहे। मतलब शहर-संयोजन की कला में अर्से से विद्यमान है। मोहेन्जोदाड़ो की खुदाई से भी शहरी सुविधाओं के अनेक प्रसाधनों का पता चलता है। दूर की बात न करनी हो तो कुछ सौ वर्ष पूर्व दिल्ली के पास ‘तुगलकाबाद’ नाम से शहर आबाद करने की नाकाम कोशिश हुई है। इसके विपरीत आधुनिक काल में पुरानी दिल्ली के पास नई दिल्ली आबाद हुई। यह प्रयत्न सफल रहा। …और दुनिया के नक्शे पर इस ‘नई दिल्ली’ का नाम आदर से लिया जाता है।

अब सवाल उठता है चंडीगढ़ शहर के निर्माण में नई बात क्या थी? इस देश में कितने ही प्रकार के किले निर्मित हुए। एक से एक नए ढंग के मंदिर निर्मित हुए। ताजमहल जैसे स्मारक बनाए गए, वहां चंडीगढ़ के निर्माण में अलग खूबी क्या थी? मुझे लगता है कि एक अलग खूबी यह थी कि इस शहर के निर्माण में पहले जैसी सामंती सोच नहीं थी। राजाओं-महाराजाओं की इच्छाओं और सुविधाओं के अनुरूप भवनों का निर्माण न होकर जन-सामान्य की सुख-सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शहर का नक्शा बना और भवन निर्मित हुए। उदाहरण के लिए बाग-बगीचे पहले राजाओं, महाराजाओं सामंतों की अय्याशी के लिए निर्मित होते थे। जैसे पिंजौर गार्डन, शालीमार गार्डन इत्यादि। किंतु इस शहर में एक ग्रीन बेल्ट दी गई जो सेक्रेटेरिएट, मतलब सेक्टर १ से शुरू होकर सेक्टर ४०-४२ और उसके आगे भी जाती है। सभी सेक्टरों के सभी स्तर के लोगों के लिए बगीचों की योजना बनाई गई। बोगेनविलिया गार्डन के आगे ‘लैय्यर वैली’ सेक्टर १-१२ तक के लोगों के लिए उपलब्ध सैरगाह है। यही ग्रीन बेल्ट आगे चलकर ‘स्कल्प्चर गार्डन’ तथा रोज गार्डन और शांति कुंज से क्रिकेट स्टेडियम को भी समेट लेती है। इसके बाद से-३६ में ‘हबिस्कस गार्डन’ तथा ‘फ्रेगरेंस गार्डन’। सेक्टर ४२ में एक छोटा-सा टुकड़ा जमीन का छोड़ा गया है और जहां लोग अपनी रूचि के अनुरूप पेड़-पौधे लगा सकें।

इस दुविधा का भी लोगों ने भरपूर प्रयोग किया। इस शहर के सबसे छोटे मकान या क्वार्टर में छोटी-सी जमीन के टुकड़े की सुविधा है। इस टुकड़े में कहीं पालक-मेथी जैसी सब्जियां लगाई जाती हैं और कहीं आम-लीची, आंवले जैसे पेड़ लगाए हुए हैं।’

डॉ. मेहंदीरत्ता उन लेखकों में शामिल हैं जिन्होंने कार्बूजिए को इस शहर की परिकल्पना के मध्य कार्यरत देखा था। वह बताते हैं, ‘कार्बूजिए स्वयं आर्किटेक्ट के साथ एक चित्रकार भी थे। चित्रकार के रंगों का प्रयोग उन्होंने आर्किटेक्चर में करके चंडीगढ़ शहर को नया और मौलिक रूप तथा आकार दिया। शायद यही कारण था कि कार्बूजिए ने आर्ट कॉलेज, म्यूजियम, साइंस म्यूजियम के सेक्टर १० में भवन समूह को बड़े मन से बनाया था। इस भवन में सादगी के साथ सुंदरता को देखा जा सकता है। इन भवनों में भी मीनारें, महराबें और नक्काशी नहीं है। इस भवन समूह में एक ऑडिटोरियम तथा एक छोटे आकार का भवन है। छोटे भवन में चंडीगढ़ के डिजाइन का पूरा इतिहास है। शायद इसे देखकर चंडीगढ़ बनने की प्रक्रिया समझ में आ सके। ऑडिटोरियम का पिछले कुछ सालों से ललित कला अकादमी बड़ा सार्थक प्रयोग कर रही है। यहां आयोजित कला संबंधी भाषणों तथा स्लाइड शो से अधुनातन कला को समझने में मदद मिली है। आज के कलाकार केवल रंगों से कैनवस पर चित्र बनाने में विश्वास नहीं रखते। वे इसमें नए प्रयोग करते हैं। कला कृतियों को स्लाइड, छायाचित्रों, फोटोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। देखने में यह कलाकृतियां अजीब भी लग सकती हैं। परंतु जब ये कलाकार स्वयं इन कृतियों की व्याख्या के साथ इन्हें स्लाइड द्वारा दिखाते हैं, तब इनके संबंध में सोचने पर आप मजबूर होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष दीवान मन्ना ने ऐसे कलाकारों के स्लाइड के साथ भाषण करवाए। उनके निरंतर आयोजनों का परिणाम है कि म्यूजियम का सभागार भवन आज जीवंत लगता है। पिछले पचास-साठ सालों से मैं इस म्यूजियम को निरंतर देखता आ रहा हूं। इसे देखना हर बार एक नया कलात्मक अनुभव होता है। हर शहर के म्यूजियम हमें अतीत के मानवीय प्रयासों का परिचय देते हैं। यहां के संग्रहालय में अतीत का एक छोटा सा प्रारंभिक खण्ड है, जहां गांधार कला की मूर्तियां हैं। ये पत्थर की मूर्तियां लाहौर के अजायबघर से मिली हैं। इनमें दो-ढाई हज़ार साल पुराना इतिहास छिपा है। इस गांधार आर्ट की मूर्तियों में अधिकांश गौतम बुद्ध तथा बोधिसत्व की हैं। कुछ जैन मुनि महावीर की भी हैं। इन मूर्तियों की टूटन में अंग भंग में इस देश पर होने वाले आक्रमणकारियों का इतिहास छिपा है।

सुखना झील के बारे में डॉक्टर मेहंदीरत्ता का कथन है, शुरुआती दिनों में जब सुखना चौअ पर बांध लगाकर झील बनाने की योजना चल रही थी तब इसके बारे में मुझे पता चला। मेरी तत्काल प्रतिक्रिय यह थी कि भला इस झील की क्या जरूरत है। माना कि भारत के बहुत से शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं लेकिन कई शहर ऐसे भी हैं जो इन सबसे परे हैं, फिर भी बेहद खूबसूरत लगते हैं। यदि चंडीगढ़ में लेक नहीं बनती तो कोई फर्क नहीं पडऩा चाहिए था। इसके ५० साल बाद आज जब लेक के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि लेक के बिना यह शहर बेजान होता। इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा लेक ने ही भरी है। लेक की वजह से ही यहां तरह-तरह के पक्षी आते हैं, खास कर सर्दियों के मौसम में नए-नए परिंदों की डारें दिखाई देती हैं। शिवालिक पहाडिय़ों के सामने फैली झील इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह है। झील के किनारे बनी सडक़ पर लोग सुबह-शाम सैर के लि आते हैं। सडक़ के साथ ऐसा फुटपाथ बना है जिस पर चलते-चलते थकने पर बैठा भी जा सकता है। कई बार लोगों को पहाड़ों की ओर मुंह करके मेडिटेशन करते हुए भी देखा गया है। लेक के साथ सैर के लिए बने रास्ते पर संगीत के लिए स्पीकर भी लगे हैं। सुबह-शाम जब लोग सैर के लिए यहां आते हैं तब यहां हल्का-हल्का संगीत चल रहा होता है। कभी बांसुरी और सितार अथवा संतूर का रिकार्डेड म्यूजिक चल रहा होता है। इससे सैर सुहावनी हो जाती है। इसके अलावा मुझे याद है कि एक बार रविवार को किसी संगीतकार का सुबह पांच या छह बजे कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने राग बजाए और गाए। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही सुबह यह संगीत सुनने के लिए गए। भले ही सुनने वाले लोग थोड़े थे, लेकिन झील के आसपास का सारा वातावरण संगीतमय था और उसके साथ ही पूर्व दिशा की पहाडिय़ों के पीछे से सूर्योदय जैसा भैरवी और तोड़ी रागों जैसा आनंद उस दिन सुबह के समय आया, वैसा नहीं आया।

यहां के ‘साइंस-म्यूजि़यम’ पर अपनी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए वह बताते हैं- विज्ञान, प्रकृति के कितने अजूबों के रहस्य खोलने में मदद कर रहा है। इसलिए शहर में कलाकृतियों के लिए बने म्यूजिय़म के साथ साइंस म्यूजियम के विशाल भवन की योजना बनाई गई। इस म्यूजियम के उद्देश्य है कि इस शहर के नागरिकों तथा यहां बड़े हो रहे बच्चों को एक वैज्ञानिक नज़रिया, एक वैज्ञानिक समझ दी जा सके। इस वैज्ञानिक समय से ही वे सदियों से चले आ रहे अंधविश्वासों से मुक्त हो सकें क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में आज भी ६०-७० प्रतिशत लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक शहर में वैज्ञानिक संग्रहालय बनाने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। एक वैज्ञानिक नज़रिए से अपने आसपास के जीवन को समझ सके। चंडीगढ़ का साइंस म्यूजि़यम बैंगलुरु के साइंस म्यूजियम से भिन्न है। इसमें मानवी विकास की यात्रा का चित्रों द्वारा विवरण है। कैसे मछली से कछुआ-सांप और डायनासोर से आदि मानव का विकास हुआ। डार्विन का विकास-सिद्धांत यहां विशाल चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। यह चित्र गोलाकार भवन में बनाए गए हैं। बिजली की रोशनी से अलग-अलग चित्र दिखाई देते हैं और साथ ही उस चित्र संबंधी ‘रिफाइंड’ विवरण सुनाया जाता है। विकासवाद को समझने का यह बहुत बढिय़ा ढंग था। किंतु दुर्भाग्य से अकसर यह संयोजन खराब रहता है। मुश्किल से यहां चित्र ही दिखाई देते हैं और इस भवन का गाइड ही थोड़ा बहुत परिचय देता है। मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल यह संयोजन ठीक होगा और इस शहर के सभी स्कूलों के बच्चे इसे देख पाएंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरा मन तो यह है कि इस शहर के सभी नागरिक इसे देख पाएं। अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के इस साइंस म्यूजियम की अनोखी चीज है- खुदाई के समय पाए गए डायनासोर के जीवाश्म (फॉसिल्स), पत्थरों पर अंकित निशान। और इससे प्रेरित सोच कि लाखों करोड़ों साल पूर्व चित्रों द्वारा इस धरती तथा चारों ओर फैले समुद्र की गाथा भी बड़ी रोचक आंखें खोलने वाली है। यह सब लिखते हुए मेरी समझ में यह भी आया है कि इस साइंस म्यूजियम का सीधा संबंध यहां की धरती के साथ है।

इस शहर को नेकचंद की विशिष्ट देन पर उनका कहना है- चंडीगढ़ यदि कार्बूजिए की आर्किटेक्ट कला की दृष्टि से अनोखी रचना है तो उसी तरह शहर में बना रॉक गार्डन भी उतनी ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मुझे लगता है चंडीगढ़ शहर काबूर्जिए और नेक चंद दोनों के कारण विश्व में एक विख्यात और अनोखा शहर माना जाता है। रॉक गार्डन का मैं हिंदी अनुवाद नहीं करूंगा। निरंतर प्रयोग की वजह से अब यह सभी भाषाओं का शब्द बन गया। उस समय शहर में बन रहे विशाल भवनों के लिए हो रही गहरी खुदाई और उनसे निकले पत्थर और चट्टानों ने एक सामान्य रोड इंस्पेक्टर नेक चंद की सुप्त कला दृष्टि को जगाया और उसने साइकल पर उन पत्थरों को ढोकर एक ऐसे स्थान पर इक_ा किया जहां कोई भवन निर्मित करने के लिए ११५ स्क्वेयर किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। हाईकोर्ट तथा लेक के बीच की जमीन की आकृति ने नेक चंद की कल्पना को आकार दिया। नेकचंद की कलात्मक दृष्टि अथवा सौंदर्य चेतना को देखना हो तो रॉक गार्डन का पहला खंड देखें। उसमें शहर की खुदाई के समय चारों ओर बिखरी शिलाओं में से जिनके रूपाकार में कीं खूबसूरती दिखाई देती है, उन्हें उठाकर लाना और फिर उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित करना कि वे मूर्तिकारों की रचनाएं लगें। यह अद्भुत है। रॉक गार्डन का प्रारंभिक खंड समय द्वारा तराशी कलाकृतियों का है। इन शिलाखंडों और संयोजन में नेकचंद की सौंदर्य चेतना को पहचाना जा सकता है। इन्हें मात्र खुदाई के समय निकली शिलाओं और पत्थरों का संग्रह नहीं मानना चाहिए। वे समय द्वारा निर्मित कलाकृतियां हैं जिन्होंने नेक चंद की सौंदर्य चेतना का स्वरूप दिया है। इस कलात्मक दृष्टि तथा सौंदर्य चेतना का विकास शहरी कूड़े कर्कट में फेंकी बेकार चीजों के इस्तेमाल से बनाई कलाकृतियां हैं। इन रचनाओं में टूटे प्याले, टूटी केतलियां, वॉश बेसिन के टुकड़े और कई तरह की फालतू की चीजें नजर आएंगी। आश्चर्य तो होता है कि नेकचंद ने इतनी रंगीन टूटी चूडिय़ों के टुकड़ों को कहां से इक_ा किया होगा।

चंडीगढ़ में बिना किसी संयोजन से रॉक गार्डन बन जाना एक अजूबा है। शुरू में एक सामान्य से रोड इंस्पेक्टर ने अपने साइकल पर पत्थर ढोकर नए बन रहे शहर के पत्थरों और ठीकरों को इक_ा करके जमीन के एक टुकड़े पर रचना करने का इरादा किया। …और आज जो भी चंडीगढ़ आता है, रॉक गार्डन जरूर देखता है। क्योंकि रॉक गार्डन अपने आप में एक अनोखी रचना है। अर्से तक मैं हर शहर घूमने आए अपने परिजनों को रॉक गार्डन दिखाने खुद ले जाता रहा। कई प्रकार के अनुभवों से गुजरना होता है। पहले खंड में देखा जाए तो यहां के प्रत्येक पत्थरों में छिपी एक मूर्ति है, एक कलाकृति है। अर्से से जमीन में दबे पत्थर नेक चंद जैसे कलाकार का स्पर्श पाकर जीवंत हो उठे हों। यदि नेक चंद की निगाह न पड़ती तो वे मलबा थे। प्रचलित मिथ कि श्रीराम के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या जीवंत कैसे हो गई होगी, उसका अर्थ समझ में आने लगा। रॉक गार्डन के इस खंड में घूमते हुए रवींद्रनाथ टैगोर की रचना ‘हंगरी स्टोन्स’ भी याद आती है। यहां से एक संकरा सा रास्ता और किसी गुफा में सिर झुकाकर जाने वाला प्रवेश स्थान है। उसमें से निकलने पर एक विशाल परिदृश्य दिखाई देता है। यह खेल कई बार होता है। आप जानते ही नहीं अगले पल कैसा दृश्य आपके सामने आने वाला है। यह संकरा सा रास्ता एक ओपन एयर थियेटर में जा मिलता है। इस ओपन एयर थिएटर का शुरुआती इस्तेमाल चंडीगढ़ की प्रतिष्ठित नाटक निर्देशिका नीलम मान सिंह चौधरी ने किया। इस थियेटर में ‘हीर रांझा’ और ‘मदर क्रेज़’ जैसे नाटक देखने को मिले। सरकारी मदद से बने झरनों से बना खंड परलोक जैसा लगता है। ग्रामीण जीवन की झलक देने वाला एक कुआं और उससे पानी निकालने वाले प्रसाधन तथा फिरकियां भी शायद नए बनने वाले शहर के लिए कूड़ा कर्कट था जिसे रॉक गार्डन में सजाया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेकचंद ने इस भूमि खंड की स्थल कृति (टोपोग्राफी) को सुरक्षित रखते हुए रॉक गार्डन द्वारा एक विलक्षण कृति की रचना की है।